オープンキャンパスで

「サメの納豆汁」のふるまい

(2025年3月)

~秋田栄養短期大学~

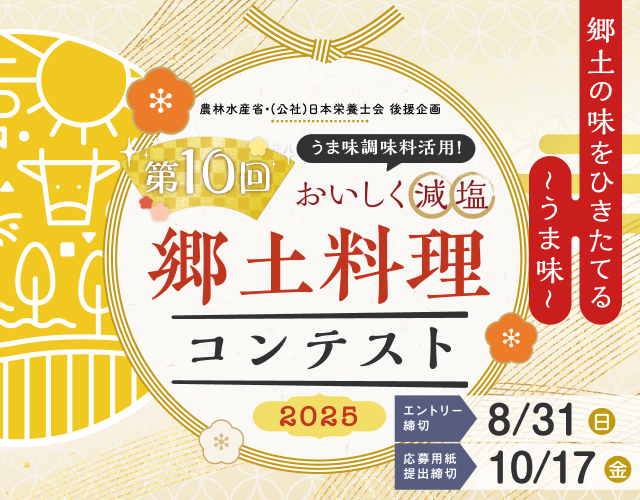

2022年度より3年連続で当コンテストへの入賞を果たしている「秋田栄養短期大学 田中ゼミナール」チーム。田中景子先生の指導のもと、秋田の郷土料理をリサーチし、健康や作りやすさを意識してレシピも研究し、次世代への継承を目指して世の中に発信する取り組みを行っているチームです。

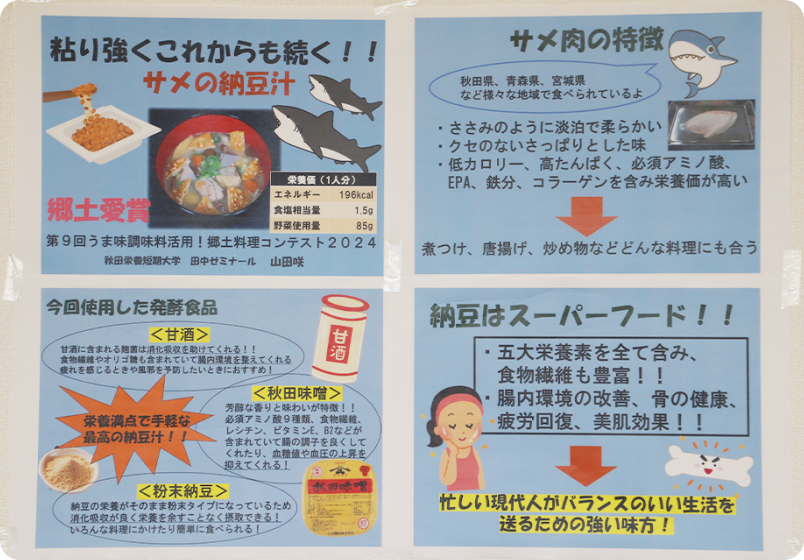

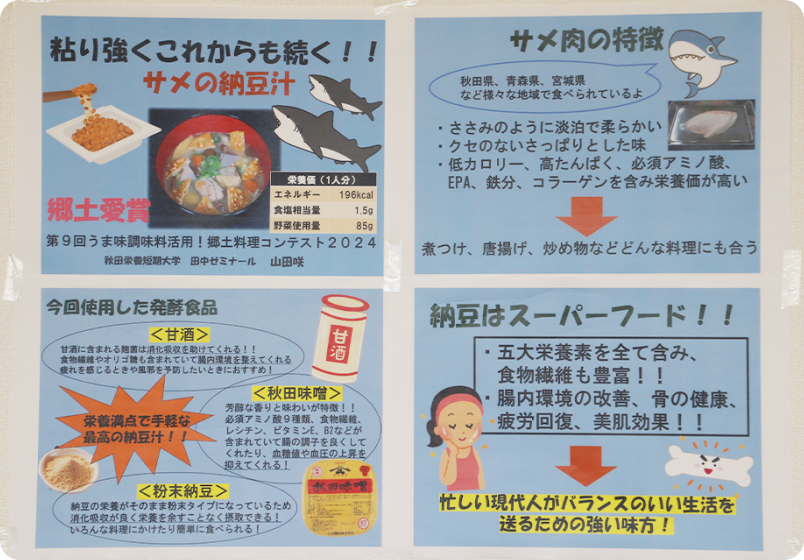

2024年度は秋田県北部の郷土料理「サメの納豆汁」を、うま味調味料を上手に活用して、伝統的なレシピに対しておいしさをより高めながら56%の減塩を実現し、「郷土愛賞」を受賞しました。

同校への入学を検討している高校生の親子を対象としたオープンキャンパスにて、コンテストを通じた取り組みについての発表と、受賞作品「サメの納豆汁」のふるまいが行われるとの情報を得て、弊協会が取材しましたのでご紹介します。

オープンキャンパスで、どのように学生の皆さんの取り組みが紹介されるのか、ドキドキしながら、雪景色の中にたたずむ大学を訪問しました。

正面玄関をくぐると、建学の精神を表す「真理・調和・実学」の文字が、力強く出迎えてくれます。 秋田栄養短期大学のWEBサイトには、「本学園の原点は、真理を学び、これを基にした、地域ひいては世界の発展に貢献できる人材の育成にある」と記されています。

この理念のもとで学ぶ「田中ゼミナール」の学生の皆さんとお会いするのが、ますます楽しみになってきました。

オープンキャンパスでの取り組み発表の様子

はじめに、講義室にて取り組みの発表が行われました。

発表では、「秋田県北部の寒さ厳しい地域では、昔からサメが貴重なタンパク源として食されてきたこと」、「サメと納豆を組み合わせた郷土料理『サメの納豆汁』は、栄養価が高く、冠婚葬祭やハレの日の食卓で親しまれてきたこと」など、食材の特徴や古くからの慣わしを交えながら、地域の文化とチームとしての思いについて、来場者の方々に説明がなされました。

次に、応募レシピに込めた工夫についての説明がありました。 「甘酒・粉末納豆・秋田みそを用いることで、秋田の発酵食文化を盛り込み、郷土料理としての魅力を高めたこと」や、「うま味調味料を活用して、食材の味わいを引き立てつつ、味のバランスを整えることで、おいしく減塩できたこと」などが語られました。

当コンテストで「郷土愛賞」を受賞したことについても、賞状を披露しながら紹介され、弊協会として、とても誇らしく感じました!

「サメの納豆汁」のふるまいに向けて、調理をする学生の皆さん

明るく元気に、調理がスタートしました。 工程ごとに、調理手順や食材のカットサイズなどを丁寧に確認しながら、進行していきます。 「来場者の皆さんにおいしく食べてもらいたい!」という思いを込めて―― 息の合ったチームワークが光ります。

味を見ながら、「サメの納豆汁」を仕上げます。

秋田の発酵食文化をたっぷりと取り入れ、うま味を活かした、おいしい減塩レシピ「サメの納豆汁」がついに完成しました! いよいよこのあと、来場者の皆さんにご試食いただきます!

「サメの納豆汁」のふるまいの様子

試食会場の入り口には、ウェルカムボードが設置され、お客様をお迎えする準備が整いました。

そして、高校生親子の皆さんが来場!

料理とアンケート用紙を手渡しました。

試食しながら理解を深めることができるよう、試食会場の壁に「サメの納豆汁」の特徴が掲示されていました。

来場者視点のとても良い工夫だと思いました。

試食会場展示

「田中ゼミナール」チームが考案した「サメの納豆汁」は、食べる直前に納豆せんべいを好みの大きさに砕いてトッピングするスタイル。 見た目にも楽しく、食感のアクセントも加わる、遊び心ある工夫です(上段左)。

来場した高校生とその保護者の方からは、 「初めて食べましたが、とてもおいしいです。家で作らないと伝わらないですね。」 という感想もいただきました(上段右)。

締めくくりには、「田中ゼミナール」チーム全員で試食を行いました。 オープンキャンパスでの大仕事をやり遂げた安堵感と達成感が、笑顔となってあふれ、会場には温かな雰囲気が広がりました(下段)。

郷土料理を探求し、次世代へつないでいくために、本コンテストを通じて “よりおいしく、より健康的に、より作りやすく” をテーマにレシピを研究してきた「田中ゼミナール」の皆さん。今回のオープンキャンパスでは、自らの取り組みやレシピを次の世代に伝える挑戦をされ、参加者からとてもうれしい声を複数いただけたようです。(下記アンケート)

食文化は、地域、国を問わず、人と人とをつなぐコミュニケーションの要になりうるものです。 きっと今回の経験は、将来栄養士となって、さまざまな人々に栄養とおいしさを届けるうえでの大きな糧になるのではないでしょうか。

皆さんの今後のご活躍が楽しみです!

アンケートで

集まった声

- 大変美味しかったです。塩味もちょうど良く、減塩による味の物足りなさは感じませんでした。

- サメは臭いイメージがあったけど、くせもなく食べやすかったです。

- サメは焼き物や煮物では食べたことがありましたが、汁物では初めて食べました。

- 納豆せんべいのトッピングは、良いアイデアだと思いました。

- 郷土料理のアレンジは、若い人たちに受け入れられやすいと感じました。

NHK出版デジタルマガジンに本取り組みが紹介されましたので是非ご覧ください。

NHK出版デジタルマガジン